濾光片加工鍍膜膜層都有哪些?都有哪些作用?

濾光片作為現代光學系統的核心元件,其核心功能擁有可選擇性透過或反射特定波長的光,而獲得這種擁有波長選擇和反射特性,幾乎完全依賴于其表面或內部沉積的光學薄膜層。這些由不同材料、不同厚度精密堆疊而成的薄膜層,利用光的干涉、反射、吸收等原理,形成了形色各樣的光譜濾光片。下面我們將為大家簡單介紹一些常見的膜層,為大家做一個簡單的科普。

一、核心膜層類型及其作用

濾光片的功能多樣性,主要源于其膜系設計中包含的不同類型膜層組合:

1.增透膜:

作用:核心目標是減少特定波長或波段的光在光學表面的反射損失,從而顯著提高透射率。這是應用最廣泛的基礎膜層。

原理:利用單層或多層薄膜的干涉相消效應,使反射光相互抵消。

應用:幾乎存在于所有高質量光學元件(鏡頭、棱鏡、窗口片、傳感器保護窗)的表面。單層增透膜(如MgF2)常用于可見光中心波段,寬帶增透膜(如多層寬帶AR膜)則覆蓋更寬的光譜范圍(如可見光全波段或近紅外)。應用標準關注最低反射率、工作帶寬、入射角度容忍度以及環境耐久性。

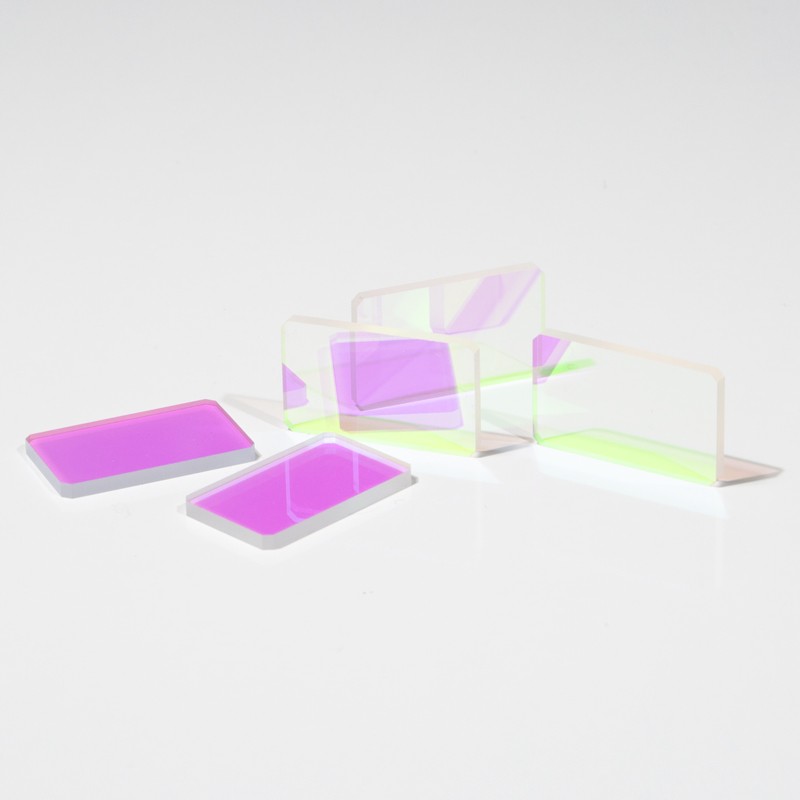

(長波濾光片)

2.截止膜:

作用:構成濾光片的核心功能層,用于實現光譜的“切割”,分為:

短波通膜:允許短于某一特定波長(截止波長)的光透過,反射或吸收長波光。(通過膜層交替限制某個特定范圍以下的光通過,范圍以上的光實現深截止)

長波通膜:允許長于某一特定波長(截止波長)的光透過,反射或吸收短波光。(通過膜層交替限制某個特定范圍以上的光通過,范圍以下的光實現深截止)

3.帶通膜:允許一個特定波長范圍(通帶)的光透過,強烈反射或吸收通帶兩側的光。(通過膜層交替實現某個特定范圍內的光高透過,其他范圍的光被限制)

4.陷波膜:強烈反射或吸收一個非常窄/寬的特定范圍波長(陷波波長),允許其他波長透過。

原理:通過精心設計的多層高、低折射率材料交替堆疊(如TiO2/SiO2,Ta2O5/SiO2,Nb2O5/SiO2),利用多層干涉效應在特定波長區域產生極高的反射率(即截止),而在其他區域保持高透射率。

應用:是各種功能濾光片(熒光濾光片、激光防護鏡、色輪、光譜儀分光元件、生物傳感、機器視覺分色)的絕對核心。應用標準極其嚴格,重點關注中心波長、截止波長、通帶寬度、通帶平均透射率、截止深度、截止帶寬度、通帶波紋、邊緣陡度、角度敏感性、溫度穩定性、激光損傷閾值。

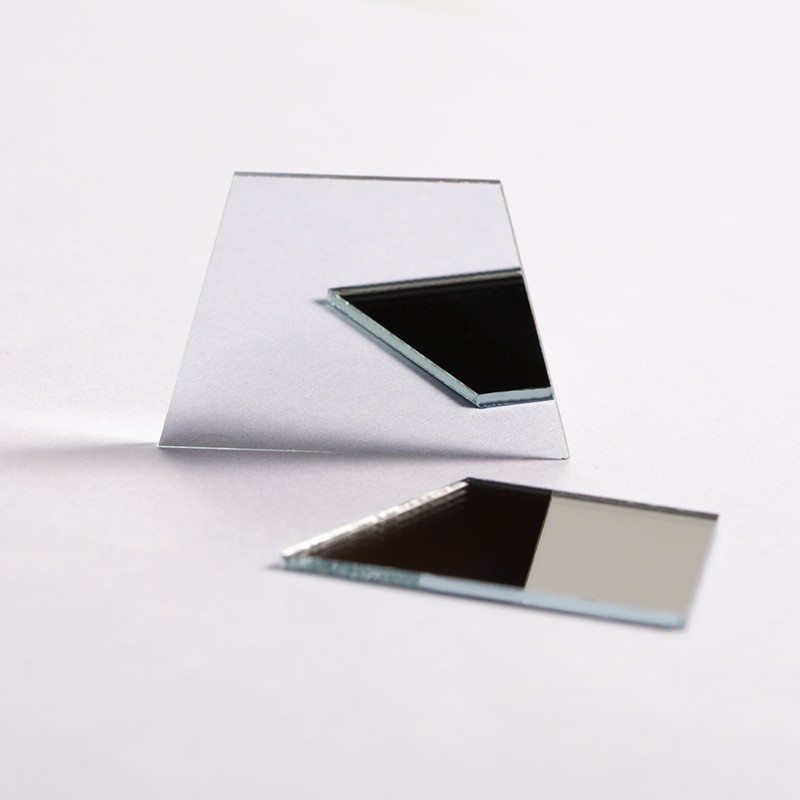

(分光鏡)

5.分光膜:

作用:將入射光按波長或能量比例分成兩束或多束。

常見類型有:

二向色分光膜:反射某一波段,透射另一波段(是截止膜的一種特殊應用形式)。

中性分光膜:在較寬光譜范圍內,按固定比例(如50:50,70:0)同時反射和透射入射光,盡量保持光譜中性(不顯色)。

原理:多層干涉膜系設計,精確控制不同波長光的反射和透射相位與強度。

應用:顯微鏡、投影儀、激光系統、光學測量儀器中的分束器、合束器。應用標準強調分光比精度、分光比光譜平坦度(中性)、偏振依賴性、角度依賴性、通光孔徑均勻性以及抗激光損傷能力。

(反射濾光片)

6.高反射膜:

作用:在特定波長或寬波段實現極高的反射率(通常>99.9%甚至更高)。

原理:采用兩種折射率差異大的材料(如TiO2/SiO2,Ta2O5/SiO2)組成多層周期性結構(分布式布拉格反射鏡-DBR),利用強干涉效應實現高反。金屬膜(如鋁、銀、金)也可實現寬譜高反,但損耗通常高于介質膜。

應用:激光諧振腔腔鏡、干涉儀反射鏡、反射式濾光片的基礎、精密反射元件。應用標準核心是峰值反射率、高反射帶寬、吸收/散射損耗、激光損傷閾值(尤其是激光應用)以及膜層應力控制。

(硅反射片)

7.金屬膜:

作用:主要利用金屬本身的寬譜吸收或反射特性。常用金屬包括鋁(Al-紫外到可見高反)、銀(Ag-可見到紅外高反,效率高但易氧化)、金(Au-紅外高反,耐腐蝕)、鉻(Cr-用作中性吸收膜或光闌)。

應用:作為基礎反射層(常與介質保護層/增強層結合)、中性密度濾光片、光束擋塊、光闌。應用標準關注反射/吸收光譜曲線、穩定性(抗氧化)、表面光潔度、附著力。

二、膜層結構與材料

膜系結構:

單層膜:結構簡單,功能有限(如單波長增透)。

多層膜:最常見形式,通過交替沉積高折射率材料和低折射率材料(如TiO2,Ta2O5,Nb2O5/SiO2,MgF2)形成周期性或非周期性結構,實現復雜的光譜調控。層數從幾層到上百層不等。

漸變折射率膜:折射率在厚度方向連續變化,有助于拓寬帶寬、改善角度特性、減少界面散射。

常用膜層材料:

介質材料:二氧化硅、氟化鎂、二氧化鈦、五氧化二鉭、五氧化二鈮、硫化鋅、硒化鋅等。特點是光學損耗(吸收/散射)低,是實現高性能截止、增透、高反膜的主力。

金屬材料:鋁、銀、金、鉻、鎳鉻合金等。主要用于寬譜反射或吸收。

材料選擇標準:折射率、透明波段范圍、機械硬度、化學穩定性、附著力、應力特性、沉積工藝兼容性、成本。

(鍍金反射片)

三、設計理論與制造工藝

設計理論:基于薄膜光學干涉理論,核心是麥克斯韋方程組和電磁邊界條件。常用設計方法包括:

光學導納匹配法

矢量法

計算機優化設計(如Needle法、遺傳算法、模擬退火算法),結合薄膜設計軟件(如TFCalc,EssentialMacleod,FilmStar)進行復雜膜系的設計、模擬和優化。

關鍵制造工藝:

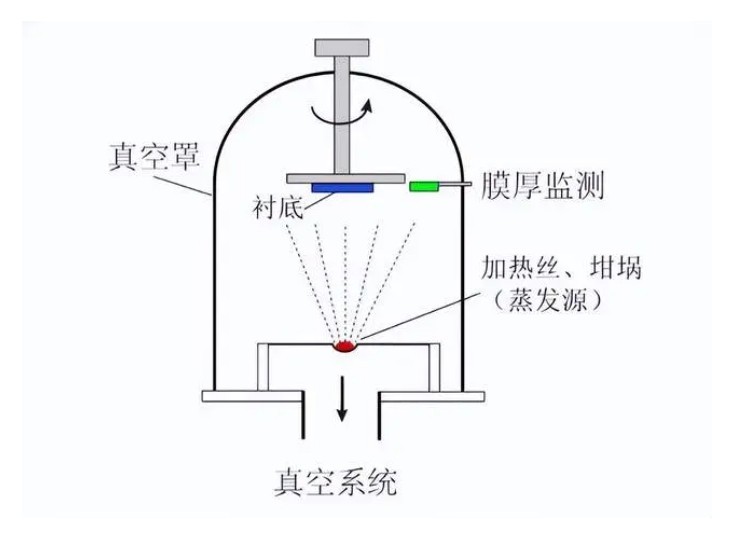

物理氣相沉積:

真空熱蒸發:傳統方法,設備相對簡單,成本較低,適合中小批量或對均勻性要求不極高的場合。膜層致密度通常不如濺射。

磁控濺射:主流高端工藝。離子轟擊靶材使原子/分子濺射沉積到基底。優點:膜層致密、附著力強、均勻性好、重復性高、可沉積難熔材料、環境穩定性優異。包括直流濺射、射頻濺射、反應濺射等。

離子束濺射:精度最高、膜層質量最優(極低散射和吸收、超高激光損傷閾值),但設備昂貴、沉積速率慢,主要用于極高端應用(如引力波探測、極紫外光刻、高功率激光)。

化學氣相沉積:在特定領域有應用,但不如PVD在光學薄膜中普遍。

工藝控制核心:膜厚監控精度(光學監控法、石英晶振法)、沉積速率穩定性、真空度與氣體氛圍控制、基底溫度控制、清潔度控制。

(蒸發鍍膜)

四、核心應用標準與考量因素

濾光片的性能必須滿足嚴苛的實際應用要求,主要標準包括:

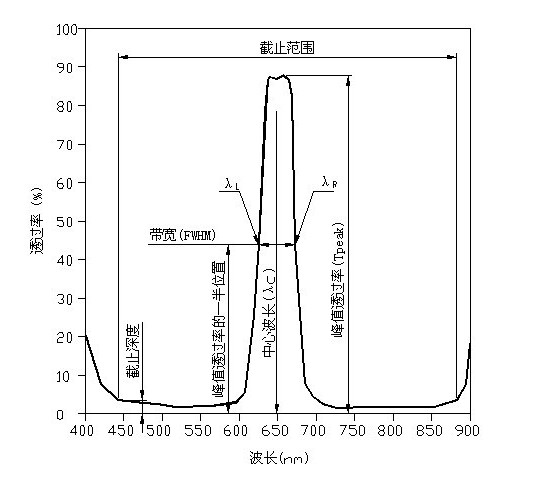

1.光譜性能:

中心波長/截止波長:絕對精度和重復性(如±2nm,±5nm)。

帶寬:通帶寬度(FWHM)或截止帶寬度要求。

透射率:通帶平均透射率(>90%,>95%常見)、峰值透射率。

截止深度:截止帶的最小光密度(OD值,如OD4表示透射率<0.01%,OD6<0.0001%)。

邊緣陡度:通帶與截止帶之間過渡區域的斜率(如1%,5%,10%到90%透射率對應的波長間隔),越陡越好。

通帶波紋:通帶內透射率的起伏程度,越小越好(<1%)。

背景抑制/噪聲:在非通帶區域(尤其是帶通濾光片兩側)的殘余透射率。

2.光學均勻性:濾光片有效孔徑內,光譜特性(尤其是中心波長、透射率)的一致性。

(窄帶濾光片參數)

3.角度特性:入射光角度變化對光譜性能(中心波長藍移、帶寬變化、透射率變化)的影響。應用需明確工作入射角范圍(0°,5°,10°,45°等)。

4.偏振特性:膜層對不同偏振態(S光和P光)的響應差異。在非正入射時尤其顯著。應用需明確是否對偏振有要求(消偏振設計或偏振相關設計)。

5.表面質量:

光潔度:表面劃痕、麻點等級(如MIL-PRF-180B的60-40,40-20,10-5)。

面型精度:表面平整度(λ/4,λ/10@62.8nm)。

波前畸變:光透過濾光片后引入的波前誤差。

6.環境穩定性與可靠性:

溫度穩定性:中心波長、帶寬等參數隨溫度變化的漂移量(如ppm/°C)。高低溫循環測試。

濕度穩定性:耐濕性測試(如85°C/85%RH)。

機械耐久性:附著力(膠帶測試)、耐磨性(摩擦測試)。

化學穩定性:耐溶劑、耐清潔劑能力。

激光損傷閾值:對激光應用至關重要。單位面積能承受的最大激光能量密度(J/cm2)或功率密度(W/cm2),與波長、脈寬、重復頻率密切相關。需明確測試標準(如ISO21254)。

7.基底材料與尺寸:玻璃類型(光學玻璃、熔融石英、藍寶石等)、厚度、直徑或長寬尺寸、倒角、通光孔徑等需符合系統集成要求。

(濾光片應用領域)

五、應用領域與膜層選擇

濾光片膜層技術滲透于幾乎所有光學相關領域:

成像與攝影:鏡頭增透膜、UV/IR截止濾光片(保護傳感器、提升色彩還原)、中性密度鏡、彩色濾鏡、偏振鏡。

顯示技術:LCD/OLED顯示屏的彩色濾光片、投影儀中的二向色鏡/色輪。

生物醫學與生命科學:熒光顯微鏡的核心——激發濾光片、發射濾光片、二向色鏡(精確分離微弱的熒光信號);流式細胞儀;生化分析儀。

激光技術:激光諧振腔高反鏡/輸出耦合鏡、激光線分離濾光片、激光防護鏡(OD值要求極高)、倍頻/和頻晶體鍍膜。激光損傷閾值是生命線。

光譜分析:光譜儀中的光柵、棱鏡增透膜;各種窄帶、寬帶帶通濾光片用于波長選擇;ND濾光片控制光強。

機器視覺與工業檢測:用于增強對比度、消除背景干擾、識別特定顏色或特征的分色濾光片、偏振濾光片。

天文觀測:抑制光污染、選擇特定天體發射線的窄帶濾光片;太陽觀測濾光片(要求極高安全性)。

通信與傳感:DWDM光纖通信中的密集波分復用/解復用濾光片;光纖傳感器中的濾波元件。

安防與國防:紅外熱成像鏡頭增透膜;導彈導引頭中的紅外濾光片;激光對抗系統中的防護濾光片(高OD值、高損傷閾值)。

總之,濾光片的膜層是其“靈魂”所在。從最基礎的增透膜到實現復雜光譜切割的精密截止膜系,再到用于分光、高反的特殊膜層,每一層都經過精心的材料選擇、理論設計和嚴格工藝制造。其性能指標——光譜精度、通帶質量、截止深度、陡度、均勻性、角度特性、環境穩定性以及至關重要的激光損傷閾值——構成了衡量濾光片價值的核心應用標準。隨著光學技術的飛速發展,對濾光片膜層性能的要求日益嚴苛,推動著薄膜材料、設計方法和制造工藝不斷向更高精度、更高穩定性、更復雜功能的方向邁進。理解這些微觀“建筑師”的工作原理和性能要求,是有效選擇和利用濾光片,從而構建高性能光學系統的基石。