解析濾光片膜層缺陷的影響、成因與預防

在精密光學和光電系統的世界里,作為濾波元件“守門人”的角色。它精確地篩選光線,讓特定波長的光通過,而將其他雜光無情地拒之門外。從智能手機的攝像頭到天文望遠鏡,從醫療血液分析儀到激光雷達,濾光片的性能直接決定了整個光學系統的成敗。

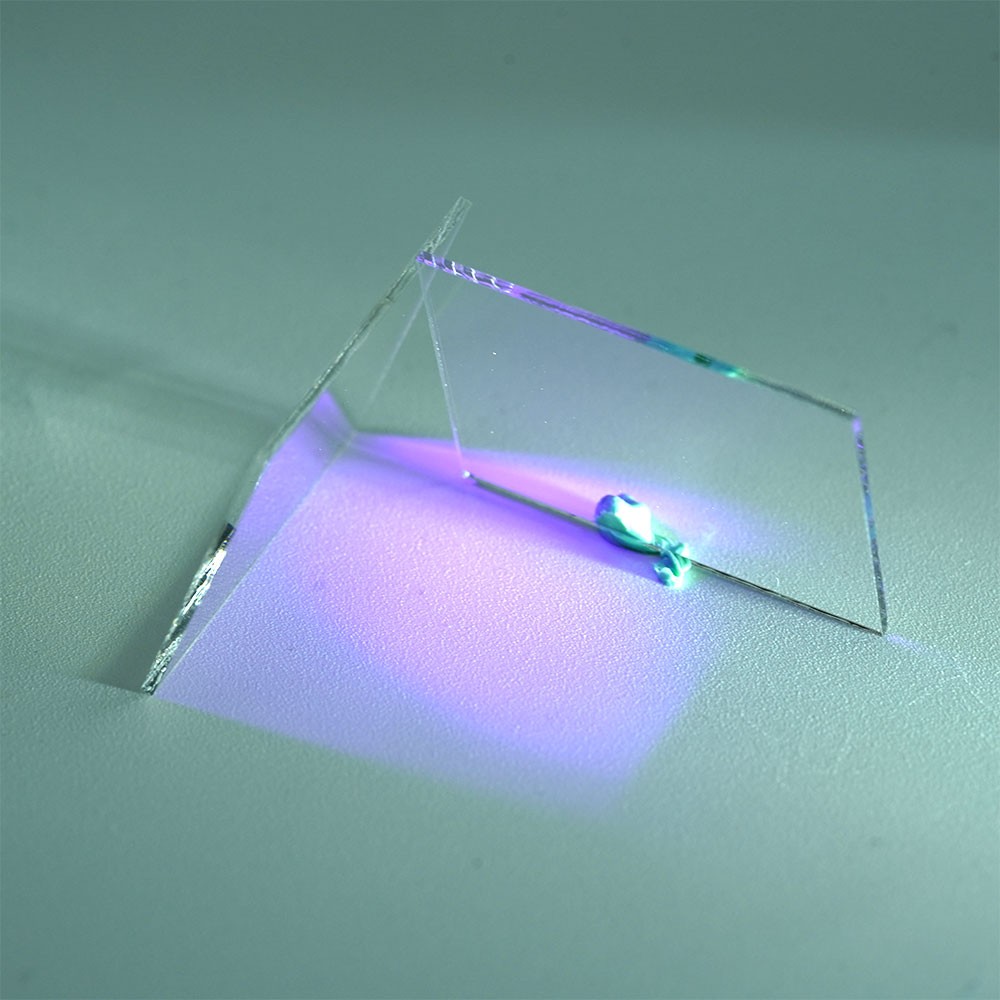

然而,濾光片其本身卻非常脆弱。其核心功能并非來自玻璃基板,我們都知道,除了有有色濾光片外,鍍膜濾光片才是當前光學儀器應用的佼佼者,其表面經過光學加工鍍膜后,構建出由數十甚至上百層不同材料交替堆疊而成的光學薄膜,賦予了它擁有一定的光學過濾功能,

這層薄膜猶如一件精密的“光學霓裳”,任何微小的缺陷——就像是衣服上的破洞、污漬或褶皺——都會徹底改變其性能。下面我們將用簡單的描述解析這些“隱形傷疤”的影響、根源,并探尋如何在鍍膜中避免它們。

一、直觀感受:膜層缺陷的“多米諾骨牌效應”

想象一下,你理想中的濾光片是一堵完美無瑕的墻,設計只讓綠色的光(例如550nm)通過。現在,讓我們看看不同類型的缺陷如何像推倒第一張多米諾骨牌一樣,引發一系列連鎖反應:

1.針孔/斑點(Pinholes/Nodules)-“墻上的破洞”

直觀影響:在不應該透光的地方“漏光”了。比如,你的綠色濾光片在紅色或藍色波段出現了異常的透光峰。

專業后果:導致截止深度(Blocking)劣化。對于熒光顯微鏡等應用,這意味著極強的激發光無法被有效阻擋,微弱的熒光信號會被巨大的背景噪聲淹沒,圖像對比度急劇下降。

2.裂紋/脫膜(Cracks/AdhesionFailure)-“墻皮剝落”

直觀影響:直接用肉眼就能看到的膜層開裂或成片脫落。

專業后果:首先當然是完全失效。即使微小的裂紋也會引入光散射,導致系統產生眩光、鬼影,降低信噪比。更嚴重的是,在高功率激光系統中,缺陷點會成為能量吸收中心,導致激光損傷閾值(LIDT)急劇降低,濾光片瞬間被燒毀。

3.應力與微應變(Stress&Micro-strain)-“內在的緊繃”

直觀影響:濾光片本身發生彎曲(卷曲),或者透過它看物體時像透過哈哈鏡一樣有輕微變形。

專業后果:導致面形精度(SurfaceFigure)變差。在干涉儀、光刻機等波前精度要求極高的系統中,這會引入無法忽略的像差,使測量失準或成像模糊。

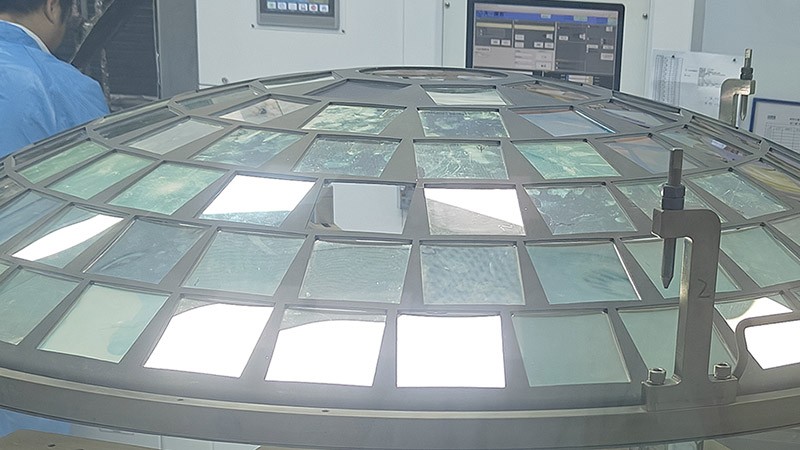

4.厚度不均/光譜漂移(ThicknessNon-uniformity)-“不均勻的涂層”

直觀影響:濾光片中心和邊緣的顏色看起來不一致,透過的光中心波長有差異。

專業后果:導致中心波長(CWL)和帶寬(FWHM)在有效孔徑內不一致。在大靶面相機或掃描系統中,圖像不同區域的顏色響應會不同,造成色彩失真和測量誤差。

5.表面污染/散射(Contamination/Scattering)-“蒙上的灰塵”

直觀影響:看起來不干凈,有污點。光透過時損失變大,不夠“通透”。

專業后果:增加插入損耗(InsertionLoss)和光散射(LightScattering)。降低系統通光效率,信噪比變差。對于量子通信等探測單光子的極端應用,任何一點散射光都是致命的。

二、追根溯源:缺陷為何會產生?

膜層缺陷的產生是材料、工藝和環境三方博弈失敗的結果。其主要原因可歸結為以下幾點:

1.基板清潔度是根基:

原因:基板上的任何殘留微粒、水漬、油脂都是薄膜生長的“異類”起點。鍍膜時,污染物會遮擋蒸氣流,形成“陰影效應”,導致其周圍膜層結構疏松,成為針孔或裂紋的源頭。污染物本身的附著力差,也會導致膜層從其周圍整體脫落。

2.鍍膜工藝是核心:

蒸發源/靶材問題:熱蒸發過程中,材料熔融不佳或飛濺,會形成微米級的液滴直接噴射到基板上,成為巨大的結節(Nodule)。濺射過程中靶材不平或純度不夠,也會產生類似問題。

真空度不足:真空腔內殘留的氣體分子(尤其是水蒸氣和氧氣)會與薄膜材料發生反應,或被包裹在膜層中,形成疏松、吸收大的不良膜層,增加應力和散射。

工藝參數失準:蒸發速率、基板溫度、離子源能量等參數若不匹配當前材料,原子/分子無法獲得足夠的動能進行表面遷移和有序排列,會形成多孔、內應力大(通常為張應力)的脆弱膜層。

3.材料本身的性質:

應力匹配:不同材料(如TiO?和SiO?)的熱膨脹系數和本征應力不同。在堆疊過程中,應力會累積,當超過膜層與基板或層與層之間的附著力極限時,就會導致裂紋或脫膜。

材料純度:源材料中的雜質是不可避免的污染源。

4.設計與環境因素:

設計過于理想:過于復雜和苛刻的設計(如超窄帶濾光片)對厚度和均勻性的容差極小,對工藝波動極其敏感。

環境溫濕度:鍍膜完成后,多孔的膜層會吸收空氣中的水汽,導致中心波長向長波方向漂移(潮漂)。此外,使用環境與鍍膜環境的溫差也會因熱應力而引發問題。

三、防微杜漸:如何預防鍍膜缺陷?

預防缺陷是一場貫穿始終的“潔凈戰爭”,需要極致的控制和嚴謹的流程。

1.無可挑剔的清潔(Pre-cleaning):

采用超精密清洗流程,結合高純度溶劑、超聲波、兆聲波甚至等離子清洗技術,確保基板在進入真空腔前達到原子級清潔。

2.精益求精的鍍膜工藝(CoatingProcess):

高真空環境:確保真空度極高(通常優于10??Pa),極大減少殘留氣體干擾。

精確的工藝控制:采用離子輔助沉積(IAD)或離子束濺射(IBS)等先進技術。這些技術能提供動能,讓沉積粒子“鋪”得更平整、更致密,如同用熨斗燙平衣服一般,能有效減少針孔、降低應力、提高硬度。

穩定的蒸發/濺射源:對于電子束蒸發,使用烘烤良好的源料和穩定的束流控制;對于濺射,使用高純度、高密度靶材并保持冷卻均勻。

精密監控:使用光學監控片或石英晶振片實時監控膜厚,確保每一層的厚度都精確無誤。

3.精心的材料選擇與設計(Design&Material):

應力工程:通過計算機軟件模擬應力累積,在設計時選擇應力匹配的材料對,或在層間插入應力過渡層。

穩健性設計(RobustDesign):在性能允許的范圍內,適當放寬公差,設計對工藝波動不敏感的膜系結構。

4.嚴苛的環境與后處理(Post-treatment):

環境控制:在恒溫恒濕的潔凈環境中進行封裝和儲存。

退火處理(Annealing):某些膜層在鍍膜后進行適當的退火處理,可以釋放內應力,穩定膜層結構,提高環境穩定性。

濾光片上的膜層缺陷,雖微乎其微,卻足以撼動整個光學系統的基石。理解它們的影響如同學習診斷疾病,追溯其根源如同探尋病因,而實施預防措施則是執行一套嚴謹的“保健方案”。在追求極致光學性能的道路上,對鍍膜過程中每一個細節的極致把控,正是跨越“合格”與“卓越”之間鴻溝的橋梁。正是這份對“隱形世界”的不懈探索和精益求精,才驅動著我們的手機拍出更清晰的照片,望遠鏡窺見更深邃的宇宙。